| ||トップページ|| ||みみずとの出会い||わが家のみみず箱||生ごみの投入記録||トピックス||ごみの分別||うんちの本||更新履歴|| |

| トップページ > トピックス > ミミズまつり2005 |

ミミズまつり2005 |

|

| 2005年7月27日〜29日に大阪市の長居公園内にある自然史博物館で開催されたミミズ研究談話会と京都大学生態学研究センター主催の「陸上生態系における陸生大型ミミズ類の野外調査法および分類法の習得」(第8回ミミズ研究談話会ミミズ公開実習)に参加しました. |

|

第1日(7/27) ミミズ研究入門 |

|

|

講義は,ミミズ研究談話会の会長である渡辺弘之先生(京都大学名誉教授)の,肩のこらないミミズのお話から始まりました. 渡辺先生の後,横浜国立大学の伊藤雅道・金子信博両先生の,ミミズ研究入門の講義がありました. |

|

若い受講生たちです.学部生や修士課程の院生などの若い人たちとの勉強はとても楽しかったですね. |

第2日(7/28) ミミズ採集から同定まで |

|

|

第2日は,いよいよ実習です. まず,石塚小太郎先生(成蹊高校)から,ミミズの採集法・麻酔法・固定法などについての講義がありました. 石塚先生は長年にわたってミミズの同定をされてきた超ベテランです. |

|

自然史博物館の敷地内の林で,ミミズを採集しました. 落ち葉を取り除くとおもしろいほどたくさん採集できました.ほとんどが,「ヒトツモンミミズ」でした. |

|

採集したミミズを標本にします. 左上:きれいに水洗い 右上:アルコールで麻酔 左下:麻酔されたミミズたち 右下:ホルマリンで固定 |

|

いよいよ解剖実習です. 午前中に採集したミミズは十分に固定されていないので,横浜国大の方が準備して下さったミミズで行いました.実体顕微鏡で覗きながら解剖します. 私の隣の方の解剖の様子です. |

|

右側が私の解剖したミミズです.メスを深く入れすぎたため腸管まで切ってしまいました. とても不安でしたが,私にもできました.感動しました. |

第3日(7/29) ミミズ研究の最先端 |

|

|

第3日は,ミミズをいろいろな立場から研究しておられる先生たちの講義でした. 獨協大学の小作明則先生はお医者さんですが,ミミズや昆虫などのきれいな色(構造色というそうです)の研究をされています. 写真は,高知大学から参加された学生さんが持って来られた「シーボルトミミズ」です.構造色の代表的な例です.初めてみましたがとてもきれいなミミズでした. |

|

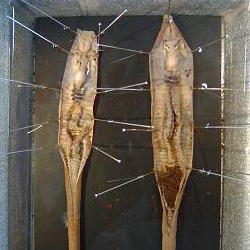

富山大学の横畑泰志先生は,ミミズの天敵であるモグラのお話でした. モグラがミミズを食べる時は,まず頭からかじり,手で身をしごきながら半分ほど食べ,今度はシッポのほうから同じように身をしごきながら食べるそうです.腸管の泥はおいしくないようですね. なお,モグラはミミズを選択的に食べているのではなく,モグラのトンネルに出てきた生き物なら何でも食べるそうです.結果として,ミミズが多くなるそうです. モグラの研究者である横畑先生は,そのようにモグラを弁護されておられました. 写真は,日本産のモグラの標本です. |